医生常常把死亡归因于疾病,虽说衰老与死亡有关,但医生从来不会在死亡诊断上写上“衰老”两个字。家属也是如此,明明说不出病人有什么病,到了临终状态,第一个想到的就是医院的急诊科。也许只有病人明白,不要治了,到了离开的时间了。但病人明白有什么用,自主权已经给了医生和家属,剩下的就是被动接受和忍受痛苦。

美国71岁的开国元老托马斯·杰斐逊写给78岁的老约翰·亚当斯的信中说的明白:“我们的机器(指身体)已经运转了七八十年,我们可以预料它将会损坏。这里一个轮轴,那里一个轮子,现在一个齿轮,下次一个弹簧,都将会出现故障,虽然我们能暂时将其修理好,但终究都是会停止运转的。”

既然普通人也明白衰老的下一站也可以是死亡,为什么医生却只将疾病与死亡联系在一起呢?正如舍温·努兰所说:“医生被训练成只去思考生命和威胁它的疾病。即使做尸体解剖的病理学家在解剖尸体时,也是在寻找治愈的线索,这也是为了生者的利益。基本上,他们所做的,只是将时钟往回拨了几小时或几天,回到心脏还在跳动的时候,以便弄清楚偷走病人生命的罪人。”

所以这里就需要考虑一个问题,衰老与疾病的关系。可以说疾病是一个独立的概念,有其宏观的症状和微观的病理生理学基础。而衰老如同一只蜡烛,从点燃到熄灭是一个不可抗拒的规律。衰老可以造成疾病,而疾病也可能加速衰老,但无论有没有病,身体都在持续的衰老中。世界最早的医书《黄帝内经》写到:“当一个人年老时,他的骨头会变得像稻草一样又干又脆,他的肉松软下陷,而且胸腔中有许多空气,胃部常感疼痛,心脏常感不适,颈内与肩部顶端常会挛缩,身体时感发热,骨头干枯无肉,眼睛鼔出且松软易陷。当肝脏的脉动可被看见,但眼睛却无法分辨细缝时,死亡就即将降临。”实际上千年前《黄帝内经》描述的衰老,如果用现在的疾病来对应的话,也都能找到各自的位置,如骨质疏松症、肺气肿、慢性消化不良、心绞痛、心律不齐、白内障等。这样看来医生的思维意识里,不仅要有病的概念,还要有对衰老的思考。

Aaron Ang © Unsplash

在这方面老年医学家会做的更好,这是一位美国的老年医学教授利奥·库尼医生在针对老年病人的治疗写的一段话:“大部分老年医学家,都坚决主张不要使用激烈的介入性手段来延长病人寿命。老年医学家总是对肾脏科专家为老人实施血液透析,胸科专家对没有生活品质的老人实施气管插管,甚至外科医生在病人因腹膜炎而死时却执意要动刀等等做法提出质疑。我们希望改善老年人的生活品质,而不是去延长生命。因此,我们希望看见老年人尽可能过着独立而有尊严的生活。我们的工作是减少尿失禁、控制意识混乱、帮助家属处理阿尔海默病这类疾病。”世上并没有方法阻止老年人履行老去的义务,但却能改善生命的质。

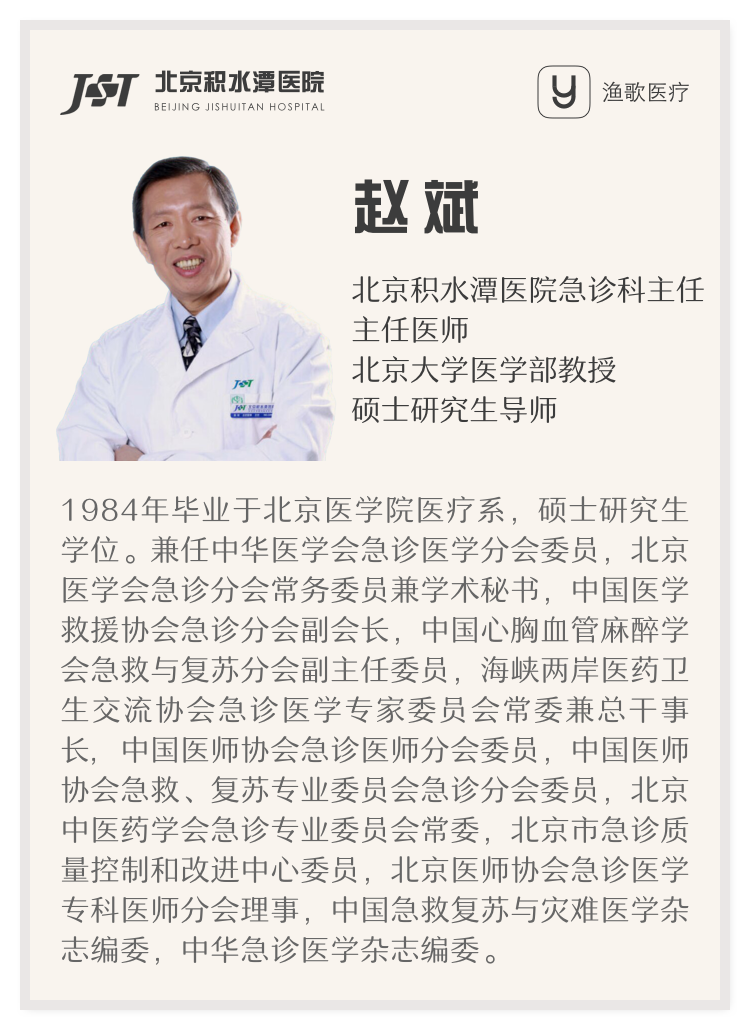

有人说思考死亡最清楚的,通常是哲学家和诗人,而不是医生。荷马写到:“人类如叶子一般,当一代兴盛时,另一代就衰微。”大诗人丁尼生说:“老人必须死,否则社会只会腐败。”社会哲学家蒙田在他一生59年的岁月中写了许多与死亡相关的文章,而且认为我们必须去接受那在大自然里都一样平等的各种死亡方式:“你的死亡是宇宙的一部分,也是世界的生命一部分……也是你之所以能存在的条件。”在另一篇散文中,他写道:“让给别人空间,正如别人让给你一样。”在现实生活中与疾病、衰老、死亡打交道最多的应该是急诊医生。所以在面对各种类型的疾病救治之外,医生们还应该给衰老留出一个舒适的空间。做到这些,就应该在医生的职业背景之下,对疾病重新认知,对衰老谨慎识别,对死亡从容面对。

医学既是专业,也是艺术。在对待疾病与衰老这件事上,艺术占了上风。我们在面对疾病时,必须知道疾病只是把人们送往类似出生前身体、心灵那种“非存在”状态的方法罢了。“无论医学、病理学有着多么惊人的突破,也只是对于不可避免的死亡给予短暂的缓刑而已。”“凡事都有定期,天下万物都有定时;生有时,死有时。”当我们活过了自己这一代的年岁,就不应该侵占另一代。

虽然生物医学大幅度提高了人类的平均寿命,可人类的最长寿命自有史以来就没有改变过,今后也不要指望科技会在这方面有奇迹的出现。医生眼里真正的敌人应该是疾病,不是衰老。对疾病可以手下不留情;对衰老还是要宽容相待。因为衰老如果被当成疾病误伤,带给病人的除了痛苦,就是痛苦。医生要谨记,家属也要谨记。人可以不得病,但终究都会走向衰老,医生和家属同样如此,放过别人,也是放过自己。