年终岁尾的时候,我们总是要写很多总结,回顾下今年取得的成绩,展望下明年的精彩。新的一年已经启程,过去的2016年,医疗圈似乎并不“太平”,霸占媒体头条的新闻多与医疗行业有关。这一年,都有哪些事件刷屏你的朋友圈呢?让我们一一梳理。

1、“北医三院产妇死亡”事件

1月11日,一名高知孕妇在北京大学第三医院(下称“北医三院”)经抢救无效死亡。而随后三份不同官方声明,令该事件在网上迅速发酵。

先是死者单位中科院理化技术研究所发函,请求医院给出一份真实、完整的调查结论;紧接着,北医三院回应事件经过,并指出死者家属数十人聚集并滞留产科病房,打砸物品,追打医务人员,严重扰乱医疗秩序;随后,中国医师协会发布声明力挺院方,质疑中科院理化所发声明的程序合理性。

国家卫计委宣传司司长毛群安公开表示,该事件“就是一个普通的医疗纠纷”,医患双方应按照调解方式,依法依规进行处理。

1月21日, 医患双方均表示将通过法律途径解决问题。

事件反思:我们渴望化解医患纠纷的戾气,走出医患纠纷的困局。但无论是公众还是医疗从业人员,似乎都陷入了一片前所未有的泥淖。医患纠纷的解决之路,究竟在哪儿?

2、东北女孩怒斥号贩子

1月19日,一段东北女孩在北京某医院,站了一两天没有挂上号怒斥号贩子将专家号吵高的视频在网络上引发热议。

视频中,一东北口音女子在医院大厅怒斥“黄牛”将300元的挂号费炒到4500元,称医院人员与“黄牛”里应外合。随后,当事医院发声否认“内外勾结”。女子声嘶力竭的怒斥和泪水,无疑戳中了大多数网民的泪点和痛点。

1月28日,北京市公安局发布通报称,先后在广安门中医院、协和医院、宣武医院抓获号贩子12名。2月6日,北京市卫计委推出打击“号贩子”的八条措施,包括实行非急诊全面预约挂号、推出知名专家团队服务模式、取消医生个人手工加号条、落实“实名制”挂号等。

事件反思:如果中国医疗系统现有的机制不能得到改善,和稀缺的优质医疗资源伴生的号贩子就不会消失。推动老大难问题的解决关键就是分级诊疗。

3、5.7亿非法疫苗案

3月18日,一则标题为《上亿元疫苗未冷藏流入18省份 专家:这是杀人》的新闻,让2015年4月就被警方破获、2016年2月初被披露的济南“涉案5.7亿非法疫苗案”再次成为舆论焦点,并引发社会对接种疫苗的恐慌。

随着24个省区市、300余名涉案人员信息被全部公布,“问题疫苗”的流向及接种后果,相关部门监管是否存在漏洞等问题被公众追问,造成二级疫苗“信任”危机。

3月24日,国家卫计委疾控局局长于竞进表示,将改进二类疫苗的管理,要求接种单位要在省级平台进行交易,做到疫苗来源可追寻,加强对疾控单位和接种单位购进等随机检查方式对二类疫苗监管。

截至5月19日,检察机关在办理非法经营疫苗系列案件中,对涉嫌非法经营疫苗犯罪的125人批准逮捕,立案侦查涉嫌疫苗职务犯罪22件37人。

事件反思:非法疫苗案虽已告一段落,但它并不是疫苗监管体系的终点,更像是开始。

4、国内多地取消门诊输液

2016年以来,国家层面虽未作统一规定,多地官方纷纷出台相关政策,逐步明确限制门诊输液的政策。

4月7日起,福建三明市全面停止患者门诊静脉输液(儿科除外);

5月1日起云南个旧市人民医院除急诊科、儿科外,叫停静脉输注抗菌药物;

6月1日起乌鲁木齐市友谊医院停止门诊输液;

6月2日,四川省人民医院全面停止成人门诊输液(儿科和肿瘤门诊化疗等特殊输液除外);

……

安徽、浙江、江苏、江西等全国多地已明确出台对门诊输液的限制性措施,直至全面取消。

事件反思:“能吃药不打针,能打针不输液”,这个医学基本原则,在现实中却常常呈逆向顺序。

取消门诊输液不能靠行政命令搞“一刀切”,关键是要规范门诊输液行为,强调医生根据不同病情合理用药,不盲目输液。

5、魏泽西事件

4月12日,一位叫魏则西的青年,在21岁正青春的年纪上,因患恶性肿瘤不幸去世。他生前在网络上对就医经历的控诉被媒介发现,演变成了一场关于“百度竞价排名”“军队医院科室承包”“莆田系医院过度宣传和治疗”的舆论风暴。

5月4日,国家卫计委召开电话会议,要求各级部门立即全面清理辖区内违规出租或变相出租科室,对于自体免疫细胞治疗技术,不得用于临床治疗,按照“临床研究”的相关规定执行。

5月9日,由国家卫计委等部门组成的调查组发布对武警二院的调查结果。调查组称,武警二院存在科室违规合作、发布虚假信息和医疗广告误导患者和公众等问题,对涉嫌违法犯罪的医务人员移送司法机关处理。

6月2日,中源协和回复公告称,受“魏则西事件”影响,该公司决定终止非公开发行事项并停止收购柯莱逊100%股权。此前,中源协和拟以11亿元的价格收购柯莱逊,而柯莱逊正是涉事医院细胞免疫技术的支持者。

6月25日,国家互联网信息办公室发布《互联网信息搜索服务管理规定》,其中要求“提供付费搜索信息服务,应当依法查验客户有关资质,明确付费搜索信息页面比例上限”。对此,百度公司做出回应,将切实依照网信办相关法律法规加强自身管理,同时欢迎广大网民随时监督举报。

事件反思:医疗是以治病救人为目标,不论是媒体、医院、医生还是监管部门,涉及生命健康的任何一个环节都应该严谨对待,患者是弱势群体,获取医学信息的途径有限,他们相信权威,更依赖权威,这个“权威”包括权威媒体,权威医院,权威专家……经历这次事件,权威们,你们用什么来修补破裂的信任?

6、药给力“不给力”宣布倒闭

今年5月,送药O2O明星项目“药给力”被爆因融资和团队问题宣布倒闭。明星陨落,让人唏嘘不已,伪需求、烧钱、无清晰的商业模式等论调随之重起,给医药电商添上一层阴影。7月底,国家食药监总局结束互联网第三方平台药品网上零售试点工作,涉及95095平台(即天猫医药馆)、1号店与八百方等3家电商平台,2016年无疑是医药电商的黑暗期。

事件反思:很多传统企业最近几年来外贸出口受阻,内销乏力,看到电商发展红火,就把电商作为救命稻草,希望能够反败为胜。它不一定救得了你。

7、陈仲伟事件

5月5日,广东省人民医院口腔科主任医师陈仲伟在家中被一名男子砍成重伤,身中数十刀,男子随后跳楼身亡。7日中午,陈仲伟因伤势过重,抢救无效辞世。医院通报称,砍人者自称1991年找陈医生做过口腔手术,现牙齿变色要求赔偿。

5月8日,许多人将社交媒体头像更换成一条“黑丝带”以表示哀悼。同时,也是医生对于自身安全的焦虑与恐慌的无声表达,在医务群体中迅速引发共鸣。

5月9日,国家卫计委派员专门赶赴广东省,看望慰问陈仲伟医生家属,向陈仲伟医生不幸遇难表示沉痛的哀悼,并参加了5月10日上午举行的陈仲伟医生遗体告别仪式。国家卫计委表示,强烈谴责暴力伤医行为,对于任何形式的伤医、扰序等违法犯罪行为,绝不答应,绝不容忍。

事件反思:针对任何一个职业的暴力行为,都需要我们重视;任何一个群体的恐慌,都需要制度的关怀来安抚和纾解。

8、丢肾门事件 医生起诉媒体

5月5日,《新安晚报》报道,宿州男子刘永伟2015年6月因车祸在徐州医学院附属医院(下称“徐医附院”)做了胸腔手术,数月后在其他医院检查被告知“右肾缺失”。#手术后右肾失踪#瞬时成为微博热门话题,网友大骂医院“黑心”。

5月5日,徐医附院在官网刊登声明,指出各大媒体转发的“安徽男子术后右肾失踪”的报道内容严重失实。随后诸多医生大V指责《新安晚报》失实报道,称其为“谣媒”,但《新安晚报》态度依然强硬,称报道并未失实。

5月10日,徐州卫计委公布了最终调查结果:经综合第三方检查结果和专家组意见,“刘永伟术后右肾存在,目前呈现为外伤性移位、变形、萎缩。”

6月2日,深陷风波的胡波医生准备以个人名义起诉新安晚报。“维权不仅是为我自己,也为了这个行业,希望能对同行产生正能量的影响。”对此,徐医附院表示,支持胡波医生以个人名义起诉维权。

事件点评:“丢肾门”事件已告一段落,然而医疗界对媒体的声讨却愈演愈烈。但比起声讨,双方更需要做的应该是反思,至少可以想想,为什么患者找了一年都找不到的右肾,在媒体报道几周后就有了结果呢。

9、徐婷事件

9月7日,一位叫徐婷的年轻演员因罹患淋巴瘤去世,因为她生前放弃化疗,转而接受中医治疗,因此在微博上引起了广泛的讨论。

8月初,她们一家都很高兴在烟台找到了一位“特别难得的好中医”。徐婷接受所谓“中医治疗”,不仅每天被放血,还拔火罐,刮痧,导致大量毛细血管破裂,更多失血。再加上素食,营养严重不良。短短一个月,她就免疫系统全失。意识到上当后再想去化疗的时候,已无力回天。最后由于没有免疫系统,多处严重感染,不幸离世。

事件反思:如同魏则西事件的帐不能算在西医头上,徐婷的帐也不能算在中医头上,应该算在非法行医头上。治病先治愚,愚病要自治,无药可医。中西医都各有自己的长处。关键的是及时,准确,正规的治疗,中西医要相互取长补短,发挥各自的优势,而不是水火不容。

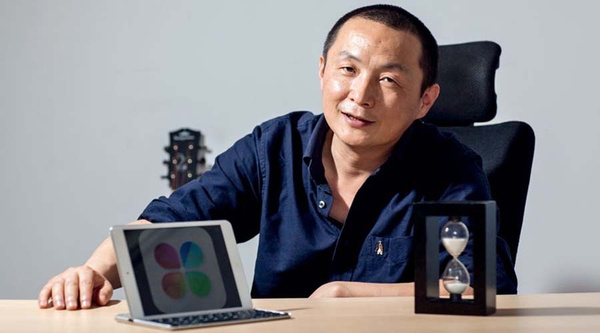

10、春雨医生创始人张锐逝世

10月6日午间,微信朋友圈和微博上开始流传“某医疗创业公司创始人突发心肌梗塞逝世”的消息,部分医疗界相关人士也转发了相关消息,并指该创始人是移动医疗明星公司春雨医生的创始人张锐。

后经媒体证实,该消息属实,春雨医生创始人张锐于6日凌晨3点突发心肌梗塞去世。

张锐的微信朋友圈最后一条更新停留在了今年9月15日,内容为转发一篇春雨医生的澄清文章,并祝福所有的朋友和对手中秋快乐。

朋友圈中有人表示,张锐最愁两件事,融不到钱时怎么融钱,融到钱后怎么赚钱。医者为了推广医疗健康而无暇顾及自己健康,让人忍不住感慨:创业未酬身先死,长使英雄泪满襟!

事件反思:有创业者曾经表示,每天叫醒自己的不是梦想,而是焦虑和危机感。张锐的突然离开给创业者敲响了警钟:没有健康,一切都是零。